¿El fin del sueño de internet para la educación en Venezuela?

Esta entrada son dos temas en realidad. El primero se refiere al futuro, y el segundo al presente.

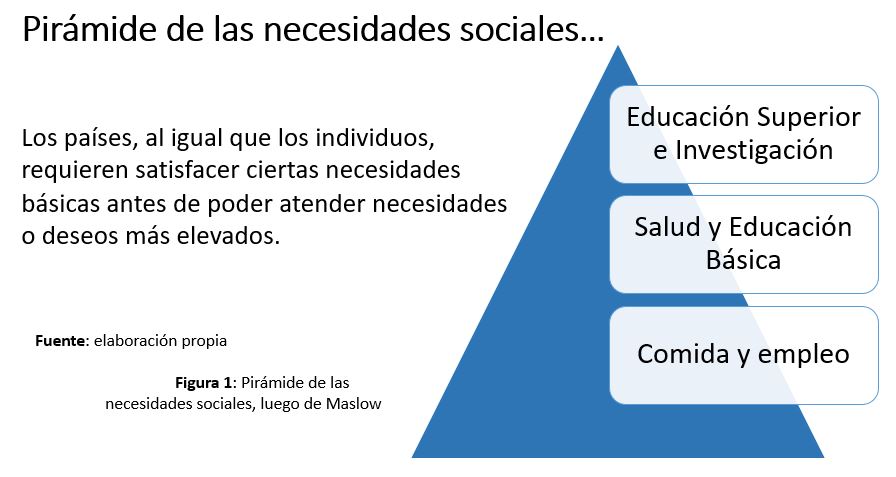

Primer tema.– Y en el futuro: ¿Una Pirámide de Maslow social?

En una sociedad que se deshace, como la venezolana, donde los problemas de gestión han generado desaparición de puestos de trabajo, de alimentos, de medicinas, y se está destruyendo aceleradamente la capacidad instalada de las universidades (ver por ejemplo el artículo periodístico de Álvaro Pulido en el 2016) ¿cuándo será posible restaurar esa capacidad de las universidades para movilizar conocimientos en su seno?, ¿Cómo se logrará facilitar estos procesos aplicando las TIC?

En forma similar a la de la Pirámide de Maslow, relativa a la jerarquía de las necesidades humanas, la cual propone que a medida que se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, podríamos deducir que en una sociedad deberán satisfacerse ciertas necesidades básicas antes de poder pretender desarrollar y satisfacer funciones más elevadas como serían la investigación científica en las universidades para contar con el conocimiento requerido para solucionar sus problemas, como se indica en la Figura 1.

Dentro de esta visión, en cualquier esfuerzo por reconstruir el país, deberá priorizarse temas como el de la alimentación y el empleo de la población, antes de poder concentrar esfuerzos en salud y educación básica (primaria y secundaria, hasta nivel de bachillerato) y antes de poder pensar en reconstruir y generar nuevas capacidades para analizar y generar conocimientos que contribuyan al desarrollo nacional.

Segundo tema.- El tsunami digital como una solución para el problema educativo

La realidad recién expuesta choca con la idea positiva de que las tecnologías de información y comunicación (TIC) se difundirían masivamente en latinoamérica en una especie de “tsunami digital”, impactando todas las áreas de la sociedad en su beneficio. Esta visión comenzó a hacerse popular con el advenimiento del siglo XXI: la “sociedad del conocimiento” y la globalización parecían indicarlo. Sin embargo no todo era “soplar y hacer botellas”, hace más de un lustro (Ordóñez, 2010) escribíamos un ensayo académico sobre el problema de cómo insertar las TIC en la sociedad latinoamericana, lo cual no sería un hecho natural y espontaneo sino que requeriría de un esfuerzo consciente por parte de gobiernos y organizaciones ya que debería vencer barreras de tipo cultural.

Si bien es cierto que las TIC han permeado ampliamente la sociedad latinoamericana en todos los niveles en el lapso transcurrido desde entonces, no es menos cierto que esta penetración de las tecnologías digitales no ha sido homogénea. El mundo de los negocios, del comercio, de las telecomunicaciones se ha beneficiado enormemente, mientras que vastos sectores de la sociedad, por razones de las desigualdades existentes, aun no logran beneficiarse de las TIC. Las diferencias las podemos observar entre las naciones (países desarrollados avanzando más rápidamente que los países en desarrollo) y en el interior de las mismas (sectores populares insertándose más lentamente que los sectores educados).

No obstante todo lo anterior, la idea general del “tsunami” era bien acogida por llevar implícito el concepto de que la educación se beneficiaría de las TIC, como ciertamente lo ha hecho con avances tales como la generación de materiales didácticos, y conceptos como los del “aula invertida” y el “aprendizaje conectivista”. Incluso, ya en el camino de los buenos deseos, se percibía a las TIC como una herramienta para la generación de más y mejor ciudadanía, producto de la facilidad que las mismas implicaban en la obtención y procesamiento de información para la toma de decisiones (ver Fig 1, del trabajo ya citado, Ordóñez 2010)).

La síntesis.- Lo cultural como problema para la transferencia de tecnologías

Sin embargo, hasta aquí no hemos considerado que aún queda por resolver el problema de las realidades culturales como cuello de botella para la difusión de las TIC en la sociedad, siendo latinoamérica un ejemplo de ello. Al no ser estas herramientas tecnológicas un producto “natural” de nuestra idiosincrasia, su dominio y utilización eficiente para un ámbito dado puede resultar difícil. Contrario a lo que se podría pensar, en la universidad, donde se forman los educadores, y dadas sus condiciones culturales especificas (ver por ejemplo los trabajos de Bourdieu (1988)) esta tarea es más compleja. Así, el dotar a los docentes de las herramientas digitales que facilitarían (vía educación) la inserción y difusión de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad se convierte en una tarea de cierta magnitud. Tanto para los individuos, como para las propias instituciones que además de lo problemas derivados de las culturas autoritarias y mecanismos verticales de dirección, deben ahora afrontar problemas económicos y de inseguridad que multiplican el número de incidentes relacionados con sustracción de equipos, cableados y demás facilidades. Y esto deberá hacerse ahora en un contexto donde será difícil que la dirigencia política priorice estos temas al contrastarlos con las necesidades urgentes a resolver.

Es en base a estas realidades, y en este contexto, que surge originalmente en 2011 en Venezuela, el proyecto de la Fundación InterConectados, para facilitar la inserción de las “Herramientas digitales para el desarrollo” en nuestra sociedad, labor que hemos venido desarrollando desde el inicio como lo pueden atestiguar algunas de las entradas en nuestra bitácora:

(Algunas citas del pasado en la bitácora de Interconectados.org

http://interconectados.org/un-camino-para-cambiar-nuestra-cultura-de-la-informacion/

http://interconectados.org/%C2%BFpor-que-un-curso-para-emprendedores/

http://interconectados.org/actividades/ )

Es en esta situación que nos preguntamos si, de continuar profundizándose la situación problemática por la que atravesamos, serán suficientes en el futuro cercano esfuerzos como el que realiza nuestra Fundación. Si no estaremos presenciando el fin acelerado de la universidad como mecanismo para acelerar la inserción de las TIC en nuestra sociedad, y con ello la posibilidad de movilizar conocimientos de una manera eficiente, tanto por la cantidad y calidad de los mismos como de los costos involucrados.

Solo esfuerzos colaborativos, en una cultura que tradicionalmente no los ha desarrollado, pueden contribuir a amortiguar los efectos de la crisis que se vive en todo el país, en particular en el sector universitario. Pero esos esfuerzos colaborativos aún deben ser concebidos, negociados y adelantados. ¿Estarán los docentes universitarios, sobre todo los directivos, en situación de iniciar este proceso?

Referencias mencionadas

Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. Stanford University Press.

Ordóñez, L. A. (2010). Cultura participativa y conectivismo: algunos retos para la investigación latinoamericana. In Diálogos y desafíos euro-latinoamericanos: ensayos sobre cooperación derecho, educación y comunicación (pp. 286-305). Ediciones Uninorte en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4410517

7 comentarios